Ayer fui de tiendas a una célebre zapatería de un gran centro comercial. No fui solo, sino acompañado de mi mujer y me ajusté al viejo rol machista. Ella preguntando a la dependienta, sugiriéndome productos, valorando la mercancía y preocupándose por lo mío como si fuese una operación a corazón abierto. Y yo esperando impaciente por salir.

No sé si existe una razón antropológica que se remonta a los tiempos del homínido cazador que llegaba agotado a la caverna, mientras la hembra curtía las pieles y las preparaba, pero lo cierto es que mi actitud ante las tiendas de ropa de los centros comerciales es la misma que ante los cementerios: ir a lo que voy, no pasear, e irme lo antes posible.

En cambio, muchas personas (en su mayoría mujeres) por alguna razón “navegan” por la tienda con la parsimonia y sin rumbo, como si fuera internet… a ver que hay por aquí o por allí…

Como me gusta aprovechar el tiempo, mientras mi mujer deambulaba por la enorme tienda, plagada de estanterías de zapatos, asientos para probarlos, espejos para reflejarse y moqueta para pisar, me dedicaba a examinar la fauna y el paisaje, como buen explorador urbano.

Había muchísimos clientes, y aunque el calzado era tanto para hombre como para mujer, solo una minoría de los clientes íbamos en parejas (los hay más listos que yo), y además la inmensa mayoría de esta minoría de los que íbamos emparejados, iba ella delante y él un paso detrás.

Por mi parte, y supongo que al igual que los otros, mi actitud era totalmente complaciente con las elecciones de mi pareja. Ella me indicaba un modelo de zapato, me comentaba sus virtudes o defectos, le pedía a la empleada el número adecuado (ellas saben el nuestro y nosotros solemos dudar sobre el suyo) y me lo entregaba para probarlo. Como soy de natural complaciente y valoro más la utilidad que la estética, suelo confirmar rápidamente el modelo que quiero, conformarme si se adapta y es mínimamente cómodo. Sin embargo, cosa curiosa, aunque le confiese que me gusta el modelo de zapato y confirmarle que esa es una buena elección y que me sienta bien, ellas son más hábiles e insisten en que continuemos la “cacería del par ideal”. Da igual que insistas en que ese par es idóneo, que le ruegues que lo paguemos y nos vayamos. No. Ellas seguirán buscando lo mejor más allá de lo bueno.

El tiempo parecía detenerse dentro del local, mientras unos metros lejos de mí, mi mujer disfrutaba recorriendo las estanterías de la tienda. Busqué una columna donde apoyarme cómodamente y desde ahí comencé a elaborar mi informe interno: inventarié las cámaras de seguridad (tres); reflexioné sobre el dato de que los zapatos exhibidos eran de un solo pie (para evitar robos); me convencí que si algún día montaba un negocio de ropa era mejor una zapatería porque ahorrarías probadores; verifiqué que al menos la mitad de los asientos para probarse los zapatos estaban ocupados por personas que sencillamente descansaban; todos los que probaban los zapatos lo hacían caminando y ninguno corriendo o saltando; comprobé que la mayoría de los hombres del local miraban sus móviles o fingían interés con rostro cansado cuando su pareja se dirigía a ellos; me sorprendió que muchos zapatos exhibidos tenían cámara de aire, ventilación incorporada, ruedas, efecto espejismo de altura, con diseños aerodinámicos, aromatizados o con microbolsillos; me pregunté que zapato hubiera elegido la Cenicienta si pudiese acudir a un centro comercial actual; me maravilló pensar cosas tan evidentes como que nadie tiene dos pies izquierdos o que todos tenemos los pies de idéntico tamaño; me percaté de que la manera de identificar a los empleados del local era fijarse en los que se movían con velocidad y sonrisa permanente, pues no daban abasto a atender a los clientes… Eso sí, cambié de columna a los diez minutos, temeroso de que mi quietud ensimismada y vigilante, llevase a los clientes a pensar que yo era de “seguridad”, o a las empleadas a tener motivos precisamente para llamar a “seguridad”.

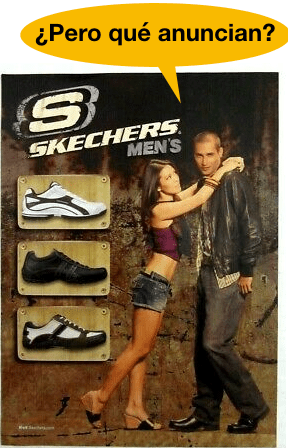

Como el tiempo pasaba, me fijé en la pantalla visual tras el enorme mostrador de atención al público. Era una imagen de dimensiones mastodónticas que podía verse desde cualquier lugar del local, y que mostraba a hombres y mujeres sonrientes (auténticos modelos de belleza en lugares idílicos, pese a que los zapatos los llevamos los del “pelotón” que no somos efebos ni ninfas, ni vivimos en el Olimpo de la abundancia), y sobre todo, pese a que el interés por cómo es y sienta una zapato se detiene teóricamente a la altura de la espinilla.

Pude comprobar, por el tiempo de espera mirando embobado la pantalla, que las imágenes eran las mismas que se reiniciaban con las mismas personas y situaciones cada tres minutos (tardaré años en quitarme de la cabeza esas figuras ya familiares que sonríen al ponerse los zapatos y que caminan con lentitud de leopardo al acechar la caza). Pero lo que me dejó más huella fue la leyenda que reiteradamente aparecía en la pantalla sobre el modelo de zapato que era la seña de identidad de la casa: ¡los zapatos que se ponen empujando con el pie, sin necesidad de agacharse ni tocar los pies ni el zapato con la mano!. No diré la marca, pero son zapatos cuyo diseño elástico permite que se ajuste con el leve empuje y se adapte como un guante al pie, y sin riesgo de que pierda su forma original por muchas veces que se use. Me maravilló el invento y pensé que, desde la rueda o el tenedor, pocas cosas eran tan útiles y podían servir a tantos (salvo a los fabricantes de calzadores, claro).

Posiblemente tras ese diseño patentado en forma, material y elasticidad, estaría un buen equipo de inventores. Y seguro que desecharon miles de pruebas antes de encontrar la fórmula ideal. No en vano, el inventor Edison confesó que encontró 1001 maneras de “no” fabricar la bombilla antes de lograrlo.

Mientras me preguntaba la razón de que yo no hubiese encontrado alguna fórmula mágica y sencilla, que diera utilidad al ser humano y rentabilizase con éxito, me sacudió de mi ensimismamiento mi mujer, con dos pares de zapatos más en la mano para la prueba final. Fue un éxito. Y el éxito fue más gozoso aún, porque con una sonrisa, pese a que el agradecido por su paciente búsqueda debía ser yo, me los regaló.

En suma, hay días y momentos que se ofrecen sombríos pero finalmente sale el sol, porque rentabilicé el tiempo aprendiendo cosas nuevas de un negocio desconocido y obtuve tres medios de transporte comodísimos (zapatillas de hogar, zapatillas de deporte y zapatos para el trabajo). Fue tan divertido que estoy esperando que pasen seis meses… para no volver. Pero sobre todo, comprobé que le importo mucho a alguien. Un día perfecto para pez banana, como diría el escritor D. J. Salinger.

Descubre más desde Vivo y Coleando

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

LA MEJOR MANERA DE PRESERVAR LA VIDA ES ¡COMPARTIÉNDOLA!

Dice un proverbio escocés que la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. ¡Qué gran verdad!

Esa sensación, tan típicamente masculina, de sentir como «castigo» realizar «tutelado» ciertas compras necesarias. Ese tener que estar a la fuerza, porque nuestra presencia, como la de los difuntos en los entierros, resulta inevitable. Ese notarse perdido y desubicado, porque el lugar nos es extraño y las especies que pululan por él nos resultan ajenas. Ese poner buena cara, porque te están haciendo un favor y tienes que fingir lo contrario de lo sientes (salvo que quieras naufragar o sufrir un broncazo); ese dejarse llevar, porque ni sabes, ni entiendes, ni das importancia al tema, y, además, eres consciente de que, aunque firmes en blanco, no eres quien decide. Ese no saber qué hacer hasta que, ¡albricias!, se consuma la operación. Lo refleja con enorme simpatía, gracejo y frescura su artículo de hoy.

A continuación viene lo de quedarse con un detalle llamativo para seguir tejiéndolo. En el caso una pantalla a lo «blade runner» que, mediante modelos humanos de belleza inalcanzable, idealiza las supuestas bondades sobrenaturales ¡de unos zapatos! Si la imaginación es clave del descubrimiento. La creatividad exige que la valentía se desprenda de las certezas (Erich Fromm) para que funcione el invento. Y vaya si lo hace.

Eso es ser escritor. Eso es exprimir talento. Y a eso llega a base de practicar el deporte diario (a veces sufrido, otras reconfortante, pero siempre constante, esforzado y disciplinado) de escribir. De visitar a tu otro yo.

P.D. Hoy, Javier Cercas ingresa en la RAE. Cercas admite, a través de uno de sus personajes, que enamoró a su mujer haciéndole creer que era escritor y tuvo que acabar haciéndose escritor para que se quedara con él.

Algo bueno ha debido usted hacer a este respecto, querido José Ramón, cuando su mujer le pasea por uno de esos mundos que, por sí mismo, no estaría dispuesto a «pisar», para suministrarle material sobre el que escribir y le acaba regalando (por su dejarse llevar sin quejas ni malas caras) unos zapatos estupendos.

Me gustaLe gusta a 1 persona